日本刀の刀装具には、驚くほど多彩な意匠が込められています。

龍や獅子といった勇壮な存在から、朝顔や菊のような可憐な草花、そして豆のような小さな存在までもが、彫り込まれていることがあります。

「豆」という一見地味な題材に、職人たちはどのような意味や願いを込めたのでしょうか。

今回は、大豆をはじめとする豆類の意匠に注目し、その背景や魅力を探ってみたいと思います。

👇️前回の記事はこちら

もくじ

「五穀豊穣」を支えた大豆

日本の風土において、大豆はとても特別な作物でした。

古くは縄文時代から利用されていたとされ、弥生時代には栽培が盛んになり、やがて「米・麦・粟・黍・豆」の五穀の一つとして、人々の命を支える存在となります。

とくに大豆は「畑の肉」とも呼ばれ、たんぱく質に富み、味噌・醤油・豆腐といった日常に欠かせない食材として、庶民の食生活に深く根ざしてきました。

戦国時代の兵糧としても活躍していたことが記録に残っています。

豆の意匠がもつ象徴性

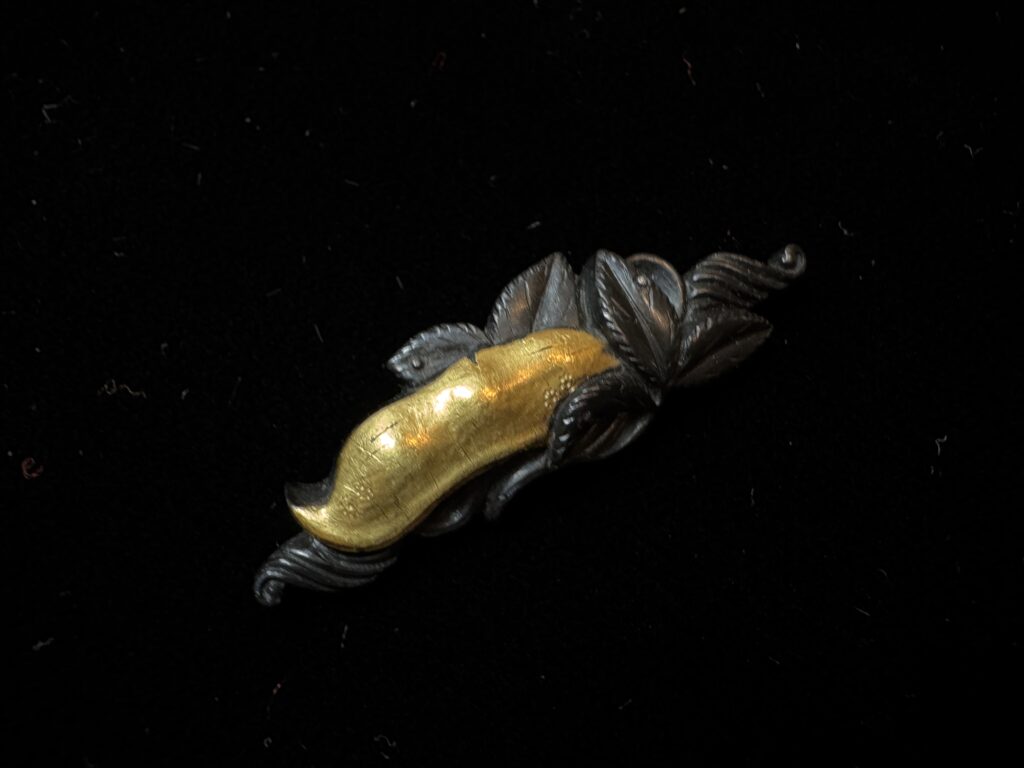

刀装具における「豆」の表現は、非常に小さな存在ながら、独特の可愛らしさと生命感を持っています。

画題として選ばれる場合、豆そのものが彫られているというより、蔓に実ったさやや、枝豆のような形が表現されることが多いようです。

その姿には、「育つ力」や「実を結ぶこと」への願いが込められていたとも考えられます。

武士たちは己の努力や家の繁栄を重ねるようにして、このような意匠を身につけたのかもしれません。

豆は「節分」や年中行事とも深く関係

豆の文化的な意味合いを語るうえで忘れてはならないのが、節分における「豆まき」の風習です。

炒った大豆を撒くことで「邪気を払う」「福を呼び込む」という日本独自の厄除けの儀式が、江戸時代にはすでに庶民の間に広がっていました。

「魔を滅する(まめ=魔滅)」という語呂合わせも含め、豆はただの食材ではなく、「守り」としての意味を帯びた存在でもありました。

こうした行事との結びつきが、刀装具においても験担ぎのモチーフとして用いる背景にあったと想像できます。

素朴の中にある職人の遊び心

豆を画題とする刀装具には、素材や技法にも注目したいところです。

たとえば、赤銅地に金色絵で豆をあしらい、わずかに光を帯びるような仕上げをすることで、ささやかながらも存在感のある意匠に仕上がります。

ごく小さな意匠であるがゆえに、職人の技術力が如実に問われる──それがまた、この画題の面白さでもあります。

豆の丸みやふっくらとした形状を彫り出すには、繊細な鏨使いが求められます。

ゆみのひとこと

大豆って、日々のお味噌汁や納豆くらいにしか意識してなかったけど、こうして文化や意匠としての側面を知ると、ちょっと見る目が変わりますね。

豆まきのときに思い切り撒いてた豆にも、実は深い意味があったとは…。次からは「ありがたく」いただこうかなと思いました(笑)

紡盛堂のこと、もっと知っていただけたら嬉しいです。

刀装具や日本刀、日本文化にまつわる日々の気づきを、SNSでも発信しています。

よろしければ、こちらもあわせてご覧ください。このブログが、ほんの少しでもあなたの感性に響くものであれば幸いです。

最後までお読みいただき、本当にありがとうございました。